前職で「期待値コントロール」という言葉を教わった。

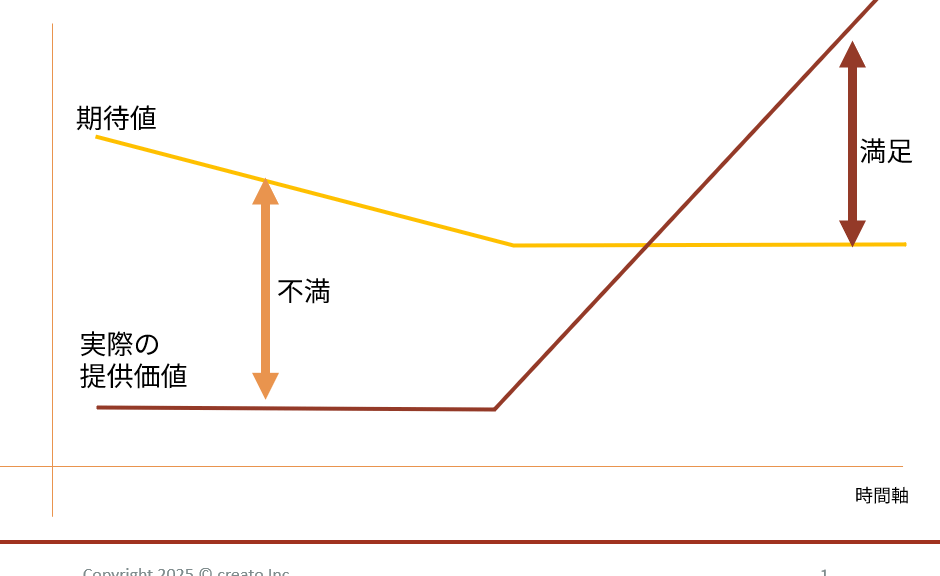

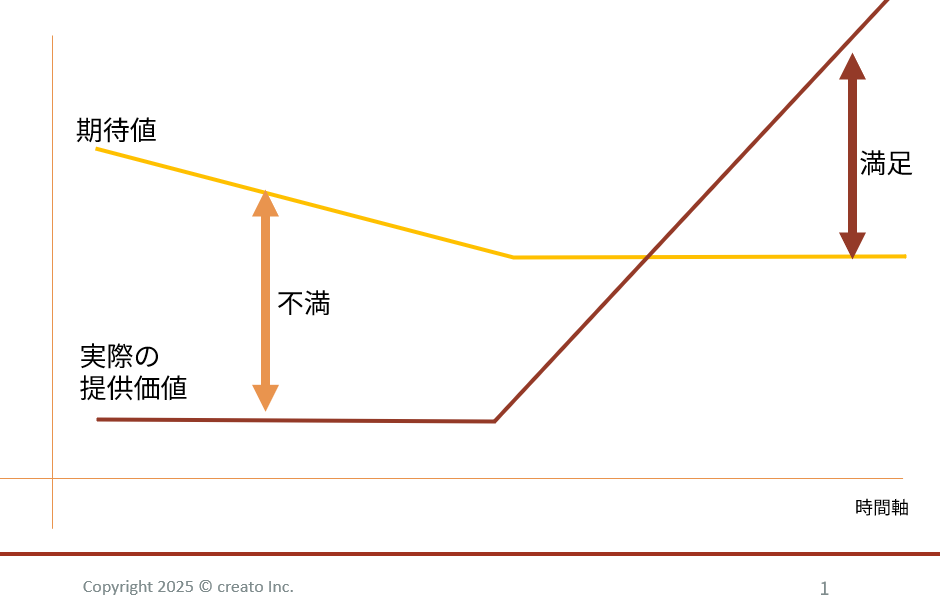

満足度は、製品・サービスを提供される側の期待値を超えたものを提供できれば満足するし、期待値を超えなかったら不満を感じる、という内容である。

つまり、満足・不満は期待値と実際の製品・サービスの提供価値とのギャップである。

これは、製品・サービスだけでなく、人の評価においても同じことが発生する。それについては後述し、いったん製品・サービスに関する期待値関連を記載する。

顧客の購買前後で発生しうる問題

期待値と提供価値とのギャップの違いによって何が起こるのか。

まず、顧客の購買前後で発生しうる問題として。

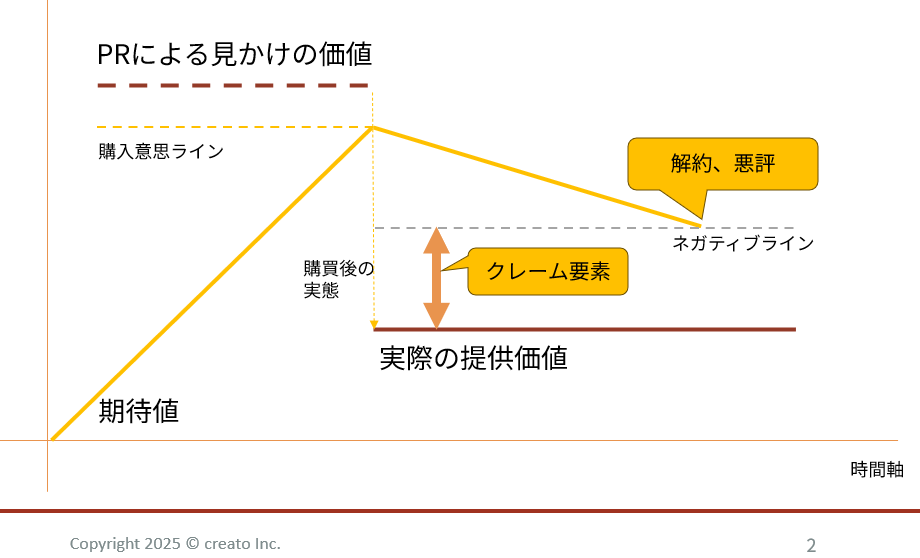

そもそも、営業・プロモーション段階においては、顧客候補は「実際の提供価値」がわからない段階のため、顧客候補は関わる営業を通して、または口コミや広告等を見て、「見かけの価値」を想像する。この「見かけの価値」がその顧客候補の期待値を見かけの価値に近づけていき、期待値が一定ラインを超えると購入してくれることになるため、「見かけの価値」を高く見せることが売れやすくなるコツにもなるが、実際の提供価値とギャップが大きいほど、購入してくれた後の不満にも繋がることになる。

BtoBにおいては、「営業がオーバーコミットしてきた」問題で、

BtoCにおいては「誇大広告」問題である。

ただ、購入意思ラインまで顧客候補の期待値を高めないと買ってもらえないのが悩ましいところ。

出来ない営業は、

・実際の提供価値を把握せず

・顧客候補に良い顔をして見かけの価値を上げまくる

ということをやる。単に営業とるだけなら、顧客がいう疑問を、全部元気よく「できます!」「お任せ下さい!」と言えばいい。(実際にそれに近いことをして案件とってきて、社内が疲弊orそもそも製品出来ていなくて仕事回らず潰れた会社も見てきた)。

そのため、王道は

・実際の提供価値を高める努力をし続ける

・社内で実際の提供価値と今後予定の提供価値を常にコミュニケーションとって認識ギャップなくしておく

・経営や事業責任者、販売責任者はどこまでの見かけの価値は許容出来るのか、常にその限界値を把握し、そのラインまでしか攻めれないことを認識して行動する

・売る担当は顧客を見て許容できる範疇をコントロールする

という点である。

購買後のギャップの対応

どれだけ注意しても、期待値と実際の提供価値のギャップは発生する。許容出来うるギリギリの見かけの価値を打ち出した方がより多く売れるからである。

売るのが役割である営業という職は上記ギャップを生み出すインセンティブがある。当然利益を求めることが一つの役割である経営にも。

その業から逃れられない資本主義の体現である企業において、その上でやるべきことは、それでも購入してくれた顧客に満足してもらうことである。

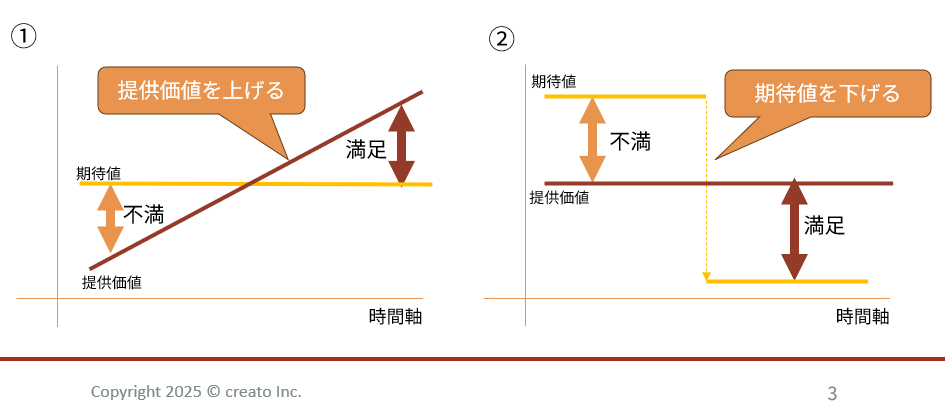

満足・不満は期待値と実際の製品・サービスの提供価値とのギャップなので、不満をなくし満足度を上げるには、①提供価値を上げる ②期待値を下げる の2択になる。

当然、①の提供価値を上げることが王道である。手段としては

A)実際の製品/サービスの提供価値を上げる

B)上がった提供価値を、正しく顧客に伝える

といったことがベースである。

Aにも、細かく見ると、例えば相手が求めるものでシステムであれば機能網羅性なのか、シンプルな利用手段なのか、処理スピードなのか変わるし、Bにも、単に情報を逐次伝えるのもあるし、大変だったことを御社のため、と恩着せて伝える等手段は様々あるが、とにかくトータルとしての提供価値を上げることである。この努力を行わない企業は一時的に上手くいっても、結局どこかで消え去るだろう。

ただし、②も、解約に繋がる手前レベルまでなら期待値を下げる手段も取りえる。

BtoCでは、簡単に解約できる、またはリピートしない、といった話があり、購買後に期待値を下げるような顧客への介在は大抵出来ず、単に期待値ギャップはその後の解約率や利用頻度、利用期間の減少につながるだけである。

BtoBの場合は、特に顧客組織が大きくなるほど簡単には解約できないため、時間軸や対象を考慮して、期待値を実態に近づけるようなコミュニケーションは可能である。

わかりやすい方法は、営業が相手の想像を刺激して都合の悪い部分を言っていない場合は、実際を伝えることである。都合の悪い部分を嘘ついている営業の場合は問題になるが、言わないだけであればそれを追求出来ていない顧客側にも一定の負い目は出る可能性はあり、かつ現実としてそれしか出来ないのが実際であるなら、それをベースに考えるしかないからである。

なお、もしギャップがあるなら、出来る限り早いタイミングで顧客の期待値を下げておいた方が良い。

人の性質として、今より将来の方が良くなっていれば、今現状がどの地点であっても満足度は上がるものだからである。

上記までで見たように、期待値と実態価値のギャップが満足や不満に影響するため、コントロール範囲下で運営出来ているのか、組織として共通理解を持っておく必要がある。

人の評価も期待値と実際のギャップで説明可

上記までは製品・サービスの期待値と実際の提供価値で見てきたが、人の評価も期待値と実際のギャップで説明できる。

友人で、よく遅刻するけどそれでも友人である、というパターンの場合、遅刻自体は許容範囲、またはその友人が遅刻しないことを期待していない、ということがあると思うが、その後者と同じである。

仕事においても、この人はこれぐらい出来ると思っていたけど、実際はこの程度だった、という場合、評価は低くなりがちである。

人に対する期待値が高く他人にも厳しい人は、その為出来ないことと期待することのギャップによって人への当たりも強くなる。叱責されないのは、仕事が出来るパターンが一般的かもしれないが、実は期待されていない可能性もある。

よく評価されたいのであれば、業務を十分に実行するだけでなく、業務が十分に実行されたことを評価する人に正しく伝える必要もある。後者が出来ない人は多い。(逆に後者だけうまく前者が出来ていない人もいる。。)

評価が良くなれば、その人からの支援もしてもらいやすいし、自由度も高くなる。当然仕事における評価は収入にも影響する。社内からなら給与だし、顧客からであれば組織の収益に繋がる。求められる良い仕事に対して、その価値に見合った対価を支払うのが市場経済だからである。

結論として

期待値と実際の提供価値の関係は、市場経済を生きる中で欠かせない観点だと言える。

そういう意味では、期待値コントロールも仕事の必須項目の一つなのである。

圧倒的な仕事力、圧倒的な製品/サービス力で文句を言わせず、ということもありえるが、そこが出来るのは論理より感情が大きな要素になるBtoC領域での話となる(スポーツ選手や飲食等職人が提供する先にすぐ個人がいる)。

BtoBでは関係者も多く、製品/サービスも複雑すぎて圧倒的であってもそれ自体を理解することが難しい場合も多い。営業職が必要な所以でもある。

コミュニケーションを苦手だからと敬遠せず、ぶつかっていくことは非常に重要である。

ちなみに、不満を解消しても満足に繋がるわけではない、といった理論もあるが、その点はまた別で記載出来れば。